La plongée, est-ce dangereux ?

Pour le grand public, il faut bien le dire, la plongée souffre d’une réputation d’activité à risque. C’est usurpé.

D’où vient cette réputation d’activité à risque ?

Il y essentiellement deux origines à cette réputation, l’une historique, l’autre liée à la communication.

Sur le plan historique

Sur le plan historique, la plongée de loisir s’est développée après la seconde guerre mondiale, timidement d’abord puis avec une forte accélération dans les années 1960/1970. Cet engouement a été tiré par une formidable machine médiatique, celle de Jacques-Yves Cousteau et de sa femme Simone (née Melchior, élément moteur de l’aventure) qui sillonnaient les mers à bord de la Calypso avec leurs compagnons de plongée et le fidèle lieutenant de la première heure, Albert Falco, qui en deviendra le Capitaine. Des générations d’enfants ont découvert ainsi le monde sous-marin et se sont intéressés à cette activité qui est devenu souvent, pour eux, la passion d’une vie.

Le revers de la médaille a été une pratique débridée, anarchique, parfois (ou souvent) sans réelle formation. D’où un certain nombre d’accidents et une réputation de dangerosité qui a commencé à s’installer.

Le même phénomène s’est produit en 1988, avec la sortie du film de Luc Besson, Le Grand Bleu. La plongée, en apnée ou en scaphandre, a connu alors, pendant 10 ans, un formidable essor. Accompagné, là encore, d’une pratique anarchique qui a conduit à des accidents.

Sur le plan de la communication

On ne parle pas des trains qui arrivent à l’heure !

C’est la difficulté de la plongée pour assurer sa promotion.

Chaque années, il y a des dizaines de millions de plongées qui sont pratiquées partout dans le monde. Mais on n’entend parler le plus souvent des quelques cas d’accidents.

La plongée se déroule dans l’eau !

Bien évidemment, la plongée se déroule dans l’eau et nous ne sommes pas des poissons. Dans ce milieu qui n’est pas le nôtre,

milieumarinfrance.fr, le service public d’information sur le milieu marin est en place

Un arrêté du 8 juillet 2019 paru le 6 août approuve le schéma national des données sur le milieu marin et poursuit 4 objectifs :

- préciser le périmètre du système d’information sur le milieu marin (§ 2) ;

- en définir la gouvernance (§ 3) ;

- décrire le référentiel technique du système d’information sur le milieu marin, et les modalités de son approbation (§ 4) ;

- décrire le service public d’information » MilieuMarinFrance » (§ 5).

Il contribue à la prise en compte des grands enjeux écologiques associés au milieu marin, notamment le changement climatique, la perte accélérée de la biodiversité, la raréfaction des ressources naturelles renouvelables ou non, la multiplication des risques sanitaires, alimentaires et naturels, la régulation des usages et de leurs impacts sur le milieu marin.

Les données désignées comme « relatives au milieu marin » sont les données qui informent ou peuvent être utilisées pour :

- L’identification des pressions engendrées par ces activités sur les milieux marins et littoraux, et l’évaluation de leurs impacts ;

- La connaissance des actions des politiques publiques visant soit à limiter les pressions soit à réduire leurs impacts, dans les deux cas pour améliorer l’état des milieux marins et littoraux.

La mise en œuvre du schéma national est placée sous l’autorité de l’Etat. La direction de l’eau et de la biodiversité du ministère chargé de l’environnement en assure la coordination interministérielle.

L’Agence française pour la biodiversité assure, sous l’autorité de la direction de l’eau et de la biodiversité du ministère chargé de l’environnement, l’animation et la coordination technique du système d’information sur le milieu marin, conformément à l’article R131-34 du code de l’environnement.

Dans ce cadre, les instances de gouvernance suivantes sont mises en place :

- des instances consultatives : les comités permanents des usagers (§ 3.2) ;

- une instance de décision stratégique : le comité stratégique (§ 3.3) ;

- des instances techniques : le comité de coordination technique (§ 3.4) et ses groupes spécialisés (§ 3.5), en charge des décisions courantes.

Des organisations de coordination ou d’animation des acteurs par grand écosystème, par bassin ultramarin ou par façade maritime peuvent être mises en place à l’initiative des acteurs locaux.

Un service public d’information, dénommé « MilieuMarinFrance », constitue un point d’accès centralisé qui assure la diffusion d’informations fiables, tenues à jour, facilement compréhensibles, relatives au milieu marin. Ce service comporte également des dispositifs permettant l’assistance des utilisateurs et le recueil de leurs observations.

Sa maîtrise d’ouvrage est assurée par l’Agence française pour la biodiversité ou, par délégation, par des personnes morales publiques, dans le cadre de conventions qu’elles passent avec elle.

Le nom de domaine « milieumarinfrance.fr« , détenu par l’Agence française pour la biodiversité, est utilisé pour l’adressage dans l’internet des services en réseau.

Il constitue l’un des 3 grands systèmes d’information mis en place en France avec le système d’information sur l’eau (SIE) et le système d’information sur la biodiversité (SIB) dont l’Agence française pour la biodiversité (AFB) assure l’animation et la coordination technique.

Manuel de formation technique (MFT) de la FFESSM

Cette page regroupe de manière synthétique sur une seule page web les accès aux différents cursus de la FFESSM regroupés sous le titre « Manuel de formation technique (MFT) » de la Commission Technique Nationale de la FFESSM (www.ffessm.fr).

Généralités

Découverte

Plongeurs (Air et Nitrox)

Secourisme

Encadrement

Enseignement

Trimix

Recycleur

Cursus en cours de refonte.

Fiches infos Plongée Plaisir

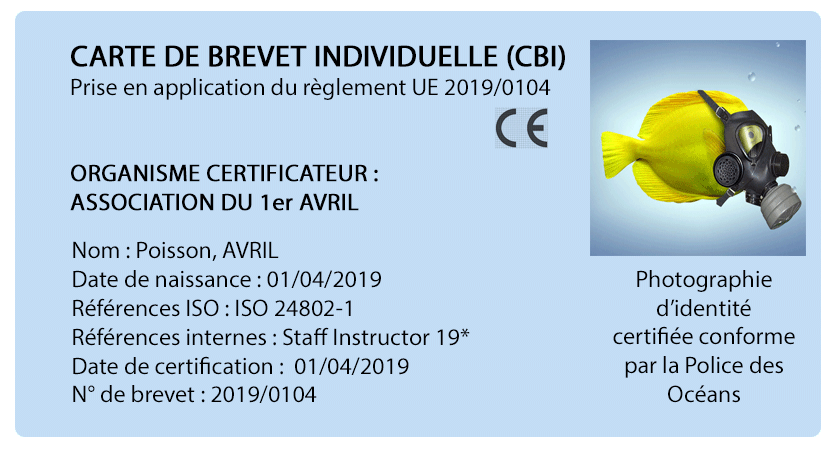

Carte de Brevet Individuelle (CBI)

Voici la Carte de Brevet Individuelle (CBI) européenne qui est décernée par l’Association du 1er Avril et certifiée par la Police des Océans.

Il va nous falloir reprendre une vie sérieuse 🙂

Bulles amicales,

Alain Foret